MEDIZIN

MEDIZIN

Der Blick in unseren Körper fasziniert mich und erschreckt mich gleichermaßen. Es ist ein extrem ausgeklügeltes System, das unseren Lebensmotor am Laufen erhält. Kleinste Störungen bringen das Gleichgewicht ins Wanken, und Krankheiten können ganze Familien betreffen und Existenzen aushebeln. Diese Schicksale machen mich nicht nur betroffen, sondern die Begegnungen und Gespräche mit Erkrankten zollen mir auch viel Respekt und Demut ab. Die Geschichten zeigen, was unsere Ärzte und die Medizin heute alles zu leisten vermag.

Innere Narben

Keiner denkt daran, dass eine OP auch ein Verwachsungsrisiko mit sich bringen kann. Die meisten Menschen merken nichts davon. Aber es kann auch anders ausgehen: Als ein Freund mit starken Bauchschmerzen und einem drohenden Darmverschluss ins Krankenhaus kam, war die Ursache erst nach der Operation klar: Verwachsungen von einer zurückliegenden OP hatten die Schmerzen verursacht und haben den Darm den nötigen Bewegungsraum genommen.

Keiner denkt daran, dass eine OP auch ein Verwachsungsrisiko mit sich bringen kann. Die meisten Menschen merken nichts davon. Aber es kann auch anders ausgehen: Als ein Freund mit starken Bauchschmerzen und einem drohenden Darmverschluss ins Krankenhaus kam, war die Ursache erst nach der Operation klar: Verwachsungen von einer zurückliegenden OP hatten die Schmerzen verursacht und haben den Darm den nötigen Bewegungsraum genommen.

Innere Narben

Verwachsungen

Operationen im Bauchraum können schmerzhafte Verklebungen verursachen. Zu wenige Patienten kennen dieses Folgerisiko

Ein gutes Bauchgefühl, das kennt Angela Bauer (59) nicht. Nach mehreren Operationen an der Gebärmutter leidet sie unter chronischen Schmerzen. Der Grund: innere Verwachsungen. „Nach jedem Eingriff bildeten sich bei mir stets neue“, erzählt Angela Bauer. Mittlerweile ist das Gewebe zwischen den Organen in ihrem Bauchraum schon so verklebt, dass die Muskeltätigkeit des Darms eingeschränkt und die Verdauung gestört ist. Ein Stück Darm musste sogar bereits entfernt werden.

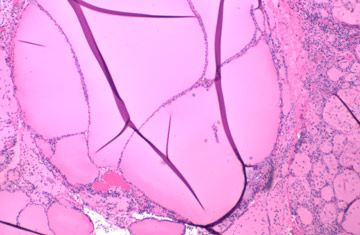

Nach jedem chirurgischen Eingriff am Bauchraum – etwa bei der Entfernung des Blinddarms oder einem Kaiserschnitt – bleibt nicht nur eine Hautnarbe. Es entsteht auch inneres Narbengewebe. Und dabei kann es passieren, dass Organe miteinander, mit dem Darm oder mit der Bauchdecke verwachsen. „Nach dem Bauchschnitt setzt ein natürlicher Reparaturmechanismus ein. Das ist zunächst eine ganz normale Reaktion des Körpers“, erklärt Dr. Jörn Gröne, Chefarzt für Allgemein- und Viszeralchirurgie am St. Joseph Krankenhaus in Berlin.

Reparatur außer Kontrolle

Dabei wird Fibrin gebildet, das sich wie eine Schicht über die Wunde legt, damit sie darunter heilen kann. Fibrin ist ein Eiweiß, das sich vernetzt und dafür sorgt, dass das Blut gerinnt. „Normalerweise wird es nach wenigen nTagen abgebaut. Bei manchen Patienten wird aber zu viel davon produziert, es bildet sich nicht komplett zurück“, so Chirurg Gröne. Schließlich wandern Bindegewebszellen in die Schicht ein, es entstehen flächige Verklebungen und Verwachsungsstränge, sogenannte Adhäsionen. Rund zwei Drittel aller Menschen mit einer Bauch-OP entwickeln wahrscheinlich Verwachsungen, genaue Zahlen dazu liegen aber nicht vor. Auch Entzündungen oder eine Endometriose können zu inneren Narben führen. „Die Diagnose ist oft schwierig“, sagt Gröne. Mit bildgebenden Verfahren ließen sich Verwachsungen nicht sicher nachweisen. Die Folgen für Patienten sind unterschiedlich. Die einen merken nichts, andere wiederum quälen unerklärliche Bauchschmerzen. Verwachsungen bleiben für immer, können sichmit der Zeit sogar verändern, verkürzen oder straffer werden. Eine seltene, aber gefürchtete Komplikation von Adhäsionen: eine Darmlähmung Jahre nach einer Bauch-OP – aufgrund innerer Narben, die man vorher kaum gespürt hat. Gerade die frei beweglichen Dünndarmschlingen können sich verklemmen, verdrehen und anschwellen. Akute heftige Schmerzen, ein harter Bauch bis hin zu Koterbrechen sind die Symptome. Bei einem lebensbedrohlichen Darmverschluss hilft dann nur eine Notoperation. Eine Möglichkeit, um das Problem im Einzelfall zu lösen, ist die Adhäsiolyse. Während einer Bauchspiegelung werden die Verwachsungsstränge operativ von Organen, Darm oder Bauchdecke gelöst.

Vorbeugen ist möglich

„Doch wie soll man etwas mit einer Methode heilen, die das Problem erst verursacht hat?“, fragt Professor Rudy Leon De Wilde, ärztlicher Direktor im Pius- Hospital Oldenburg, der sich seit Jahrzehnten mit dem Thema befasst. „Viele Patienten haben bei einer Operation Angst vor der Narkose oder vor einer Infektion. Doch über Verwachsungen redet kaum jemand“, bedauert der Gynäkologe. Dabei könnten diese bei jeder Operation an jedem Körperteil entstehen, zum Beispiel auch am Herzen oder am Auge. Der Mediziner will seine Kollegen sensibilisieren, um das Risiko für Adhäsionen bereits im Vorfeld eines chirurgischen Eingriffs zu minimieren. „Teilweise sind Verwachsungen genetisch veranlagt. Wer bei Hautwunden zu wulstigem Narbengewebe neigt, entwickelt eher innere Verwachsungen“, erläutert De Wilde. Wer das Problem von sich kennt, kann den operierenden Arzt informieren. Zudem plädiert De Wilde für weniger große Bauchschnitte und mehr minimal-invasive Operationen. „Je stärker das Bauchfell traumatisiert wurde, umso höher ist das Verwachsungsrisiko.“ Eine weitere Möglichkeit, innerer Narbenbildung vorzubeugen: Zwischen die Wunde und die Organe wird auf Basis von Zellulose oder einem Gel eine schützende Schicht aufgetragen. So sollen sich Verklebungen gar nicht erst entwickeln. „Die Schutzstoffe lösen sich nach einigen Tagen von selbst auf. Das Bauchfell ist in dieser Zeit bereits genügend verheilt, und die Adhäsionen entstehen nur innerhalb der ersten fünf Tage“, erklärt De Wilde. Der Gynäkologe berät weltweit seine Kollegen über weitere einfache Standards, die Verwachsungen verhindern: „Bei einer Operation sollte zum Beispiel das Bauchfell keinesfalls austrocknen, außerdem sind dünne statt dicke Fäden zum Verschließen der Operationswunde vorteilhafter.“ Mit anderen Medizinern forscht De Wilde an einer Substanz, mit der sich die Stammzellen beeinflussen lassen, die Adhäsionen auslösen. Als körpereigener Hilfsstoff könnte diese irgendwann den optimalen Heilungsprozess fördern und das klebrige Fibrin in Schach halten. Doch woher wissen Patienten, ob Verwachsungen hinter ihren Bauchschmerzen stecken? Dauerhaften Beschwerden kann nur ein Arzt auf den Grund gehen. Steht die Diagnose, können Patienten auch selbst einiges tun.

Individuelle Wege zur Besserung

„Ich achte sehr auf meine Ernährung“, berichtet Angela Bauer. Schwer Verdauliches und blähende Speisen bereiten ihr oft starke Schmerzen. Eine Ernährungsberatung kann daher eine gute Anlaufstelle sein. Zudem raten Ärzte zu einer multimodalen Schmerztherapie, die verschiedene Verfahren kombiniert, darunter Wärme, Akupunktur, Physio und Psychotherapie, damit die Patienten mit den chronischen Schmerzen besser umgehen können. Viele nutzen auch alternative Medizinformen wie Osteopathie, Massagen, tägliche Atemübungen, Qigong oder Meditation. Gesetzliche Krankenkassen übernehmen oft nicht die Kosten. Angela Bauer hat das Schröpfen und eine spezielle Physiotherapie für sich entdeckt, um die Verhärtungen in ihrem Bauch zu lockern oder zumindest erträglicher zu machen. Auch der Austausch mit anderen Betroffenen hilft der Bremerin, die eine Selbsthilfegruppe gegründet hat, die bundesweit aktiv ist (www.verwachsungsbauch-shg.de). Sie ist überzeugt: „Verwachsungen werden unterschätzt. Es müsste viel mehr Aufklärung geben.“

Leben ohne Schilddrüse

Hormone beeinflussen mehr unser Wohlergehen als wir vermuten. Sie regulieren die Abläufe in unserem Körper, bestimmen unsere Stimmungslage mit oder unseren Schlaf. Bei der Recherche zu meinem Ratgeberartikel zum Thema „Leben ohne Schilddrüse“ war ich überrascht, dass jeder Dritte Deutsche inzwischen an einer Störung oder Erkrankung der Schilddrüse leidet. Es ist ein Volksleiden, über dass man viel zu wenig Bescheid weiß.

Hormone beeinflussen mehr unser Wohlergehen als wir vermuten. Sie regulieren die Abläufe in unserem Körper, bestimmen unsere Stimmungslage mit oder unseren Schlaf. Bei der Recherche zu meinem Ratgeberartikel zum Thema „Leben ohne Schilddrüse“ war ich überrascht, dass jeder Dritte Deutsche inzwischen an einer Störung oder Erkrankung der Schilddrüse leidet. Es ist ein Volksleiden, über dass man viel zu wenig Bescheid weiß.

Leben ohne Schilddrüse

Hormone

Mitunter muss die Schilddrüse ganz oder teilweise entfernt werden. Mediziner wollen die Angst vor solch einem Eingriff nehmen. Arzneien können die Funktion des Organs gut ersetzen.

Wer denkt schon bei Schluckbeschwerden an die Schilddrüse? Petra Körner (56) machte sich keine Gedanken. „Ich habe mich nur gewundert, warum meine Kette so eng sitzt. Spürte, wie dick der Hals plötzlich geworden ist.“ Auch die Gewichtsschwankungen und Schlafstörungen konnte die Kölnerin nicht einordnen. „Ich dachte, es liegt an den Wechseljahren.“ Dann kam Bluthochdruck dazu. „Mein Herz raste, es war ein Gefühl, als ob es mir aus der Brust springen würde.“

Über Jahre spitzten sich Petra Körners Beschwerden zu. Bis eine Blutanalyse, eine Ultraschalluntersuchung und schließlich eine sogenannte Szintigrafie der Schilddrüse die entscheidenden Hinweise gaben. Der Blick ins Blut bringt Klarheit „Bei mir wurden mehrere Knoten festgestellt“, berichtet die Patientin. Einer davon ein heißer. So nennen Mediziner Gewebewucherungen an der Schilddrüse, die unkontrolliert Hormone produzieren. Der dadurch erhöhte Hormonspiegel im Blut hat bei Petra Körner das ausgeklügelte natürliche Wechselspiel zwischen Schild und Hirnanhangsdrüse durcheinandergebracht. Bei Petra Körner war inzwischen so viel Schilddrüsengewebe erkrankt, dass diese Regulation ausblieb. Sie folgte schließlich dem ärztlichen Rat, sich das schmetterlingsförmige Organ unterhalb des Kehlkopfs entfernen zu lassen. Weil Körner als Sekretärin im St.-Agatha-Krankenhaus in Köln arbeitet, wandte sie sich dort an Chirurgie-Chefarzt Professor Hans Udo Zieren. Der Viszeralchirurg ist zugleich Gründer des Deutschen Schilddrüsenzentrums.

Kleine Narbe für die Wende

Viele seiner Patienten haben – wie auch Petra Körner – Angst vor der Operation und dem Verlust der Schilddrüse. Zieren respektiert den häufigen Wunsch, wenigstens noch einen Teil des Organs zu retten: „Prinzipiell sollte aber alles krankhafte Gewebe entfernt und nur gesundes belassen werden. Ansonsten besteht ein hohes Risiko für wiederholte Wucherungen, sodass später nochmals ein Eingriff nötig sein könnte.“ Mediziner Zieren will die Furcht vor dem Verlust nehmen: „Es lässt sich sehr gut ohne Schilddrüse leben.“ Für Petra Körner war die Operation letztendlich ein Wendepunkt zum Guten – zumal das entfernte Gewebe anfängt die wichtigen Hormone Thyroxin und Trijodthyronin zu produzieren. Steigt der Spiegel dieser Schilddrüsenhormone über die Normmarke, wird TSH zurückgehalten, bis sich wieder das normale Hormonverhältnis einstellt.

Dieses Wechselspiel funktioniert nach einer Art Pegelprinzip: Fällt die Menge der Schilddrüsenhormone im Blut unter einen bestimmten Wert, gibt die Drüse im Gehirn das Hormon TSH ab. Dieses wiederum regt die Schilddrüse hinterher untersucht und keine bösartigen Veränderungen festgestellt wurden. Die Kölnerin ist froh, dass sie nicht mehr abends um sechs Uhr todmüde ins Bett fällt. Früher war sie teils so schlapp, dass sie überhaupt keinen Sport mehr getrieben hat. Jetzt fühlt sie sich wieder kräftig genug. Nur eine kleine unauffällige Narbe am Hals ist zurückgeblieben. „Erst seit dieser Zeit weiß ich, was alles mit der Schilddrüse zusammenhängt“, sagt Petra Körner. Deren Hormone sind beteiligt an der Regulierung unseres Stoffwechsels und Energieverbrauchs. Auch auf Nerven, Muskeln, Magen und Herz haben sie Einfluss. Eine Unter- oder Überfunktion kann zudem das seelische und sexuelle Befinden verändern.

Eine Tablette vor dem ersten Kaffee

„Wird die Schilddrüse ganz oder zu großen Teilen entfernt, müssen diese Hormone dem Körper deshalb mit Tabletten zugeführt werden. „In den meisten Fällen gelingt die medikamentöse Einstellung ohne große Probleme“, berichtet Zieren. Je nach Erkrankung, verbleibendem Restgewebe und Körpergewicht des Patienten sollte noch im Krankenhaus eine entsprechende Erstdosis für Thyroxin und eventuell auch Jod verabreicht werden. In regelmäßigen Abständen kontrolliert dann der behandelnde Arzt – meist der Hausarzt, Endokrinologe oder Nuklearmediziner – die Blutwerte des Operierten und passt die Dosis nach Bedarf an. Petra Körner muss ebenfalls jeden Morgen, auf nüchternen Magen, Schilddrüsenhormone einnehmen, mindestens eine halbe Stunde vor ihrer ersten Tasse Kaffee. „Meine Hausärztin überprüft einmal jährlich die Blutwerte, ob der Hormonspiegel passt.“

Es gibt keine ganz genauen Daten, aber medizinische Fachgesellschaften gehen davon aus, dass etwa jeder dritte Deutsche unter einer Schilddrüsenerkrankung leidet. Das bestätigt auch Chirurg Zieren, der in Köln mit seinem Team pro Jahr mehr als 1000 Eingriffe an dem Organ durchführt. Bundesweit sind es rund 100 000 Operationen jährlich, zuletzt hat die Zahl der Eingriffe abgenommen. Eine Vergrößerung des Organs (Struma) oder Knotenbildungen seien die häufigsten Ursachen, sagt Zieren. Darüber hinaus operiert er bei Verdacht auf eine bösartige Entartung. Auch bei autoimmunbedingten Krankheiten wie dem Morbus Basedow oder anderen Überfunktionen der Schilddrüse kann eine Operation eine Alternative zu einer Radiojodtherapie mit radioaktiven Jodmolekülen sein.

Barbara Schulte (67) hat aus einem anderen Grund keine Schilddrüse mehr. Sie ist an Hashimoto erkrankt. Ihr Immunsystem hat Antikörper produziert, die das Gewebe des Organs langsam zerstört haben. „Nach 15 Jahren war nichts mehr da“, erzählt sie. Dem Berufsverband Deutscher Nuklearmediziner zufolge zählt Hashimoto-Thyreoiditis zu den häufigsten Autoimmunerkrankungen. Nicht selten leiden die Betroffenen noch an anderen Autoimmunkrankheiten oder entwickeln welche – zum Beispiel Typ-1-Diabetes. Die Bonnerin Barbara Schulte ist zugleich an einer autoimmunen Magenschleimhautstörung erkrankt. Die Aufnahme von Vitamin B12 in den Körper ist blockiert, sie muss es sich regelmäßig spritzen lassen.

Aufklärung statt Fehlinformation

„Die Schilddrüse ist immer noch ein unterschätztes Organ“, findet Schulte. „Eine frühzeitig einsetzende Therapie ist immens wichtig.“ Die Patientin macht sich für mehr Aufklärung stark, warnt vor Fehlinformationen aus Internetforen und ist als Vorsitzende der Schilddrüsen-Liga Deutschland für die Region Bonn, Düsseldorf und Dortmund in der Selbsthilfe tätig. Sie selbst reagierte in der Anfangsphase ihrer Erkrankung sehr sensibel auf den typischen Wechsel zwischen Unter- und Überfunktion. Sie fühlte sich allein gelassen, regelmäßige Kontrollen und Anpassungen bei der Medikation gab es nicht. „Doch die sind sehr wichtig“, weiß Barbara Schulte heute. Sie empfiehlt anderen Betroffenen, einen Schilddrüsenpass mit sich zu tragen, wo alle wichtigen Werte rund um die Erkrankung notiert sind. Er dient als Informationsquelle für Ärzte, zum Beispiel wenn man ins Krankenhaus eingeliefert wird. „So ist man für alle Notfälle gewappnet.“

Der Kampf ums Leben

In den vergangenen Jahren habe ich oft über das Thema "Organspende" geschrieben. Das Schicksal von Marc hat mich besonders bewegt. Er ist erst 15 Jahre alt und hat einen enormen Lebenswillen. Er lebt mit einem Kunstherz und wartet auf ein Spenderherz, genau wie Tausende anderer Patienten in Deutschland.

In den vergangenen Jahren habe ich oft über das Thema "Organspende" geschrieben. Das Schicksal von Marc hat mich besonders bewegt. Er ist erst 15 Jahre alt und hat einen enormen Lebenswillen. Er lebt mit einem Kunstherz und wartet auf ein Spenderherz, genau wie Tausende anderer Patienten in Deutschland.

Der Kampf ums Leben

Marc ist erst 15 Jahre alt. Er will leben, doch sein Herz und die Nieren funktionieren nicht mehr. Er hat ein Kunstherz und wartet auf ein Spenderherz, genau wie Tausende anderer Patienten in Deutschland. Doch seit den Transplantationsskandalen sinkt die Zahl der Organspender stetig. Alternativen sind gefragt, denn die Wartelisten werden immer länger. Allerdings sind die aktuellen Forschungsansätze umstritten. Doch seit den Transplantationsskandalen sinkt die Zahl der Organspender stetig. Alternativen sind gefragt, denn die Wartelisten werden immer länger. Allerdings sind die aktuellen Forschungsansätze umstritten. Das Verpflanzen von Organen war immer schon eine Frage der medizinischen Machbarkeit und ethischen Grundsätze.

Als Marc vor zwei Jahren unter Übelkeit und Schwäche litt, vermuteten die Eltern nicht, dass ihr Sohn eine lebensbedrohliche Krankheit haben oder gar innerhalb kurzer Zeit auf der Warteliste für ein Spenderherz stehen könne. „Wir dachten an einen verschleppten Infekt“, erinnert sich Claudia V., die Mutter des heute 15-Jährigen. Der Junge hatte zwar bereits seit Jahren einen Herzschrittmacher, doch die eigentliche Ursache dieser Beschwerden war eine unerkannte Herzmuskelschwäche, die sehr selten vorkommt.

Marc wurde im März 2013 öfter operiert. Nach einem Multiorganversagen rangen die Ärzte wochenlang um sein Leben. „Die inneren Einblutungen verfärbten seine Haut bläulich“, erzählt Claudia V. Der Junge überlebte nur knapp; ihm wurde ein Kunstherz in die linke Herzkammer eingesetzt. Von dort wird sein Blut nun über einen Rotor in den Körperkreislauf gepumpt. Die Energie dafür liefern große Akkus, die sich außerhalb des Körpers in einem Rollkoffer befinden. Darüber hinaus muss Marc zur Dialyse, denn seine Nieren arbeiten nicht mehr. Irgendwann wird er auch eine Spenderniere brauchen.

In Deutschland warten über 800 Patienten jährlich auf ein Spenderherz

Ein Jahr lang lag der Teenager im Krankenhaus, die Stabilisierung seines Gesundheitszustands war ein ewiges Auf und Ab – eine unfassbare emotionale Belastung für die Familie. „Mal ging es zwei Schritte vorwärts, dann wieder drei rückwärts“, erzählt die Mutter. Als das Immunsystem ihres Jungen so geschwächt war, dass sich seine Eltern nur noch im Schutzanzug nähern konnten, kam das Ethikteam des Krankenhauses auf sie zu: Was könne man einem Kind zumuten? Wann müsse man darüber nachdenken, die Maschinen abzustellen? Ihr einziger Gedanke war: „Nein, mein Kind wird leben!“ Als Marc nach Monaten von der Intensivstation verlegt wurde, ging es langsam bergauf. „Er wollte mit mir gleich ein Spiel spielen. Ich war überglücklich.“

Marc hat es inzwischen geschafft: Seit einem Jahr ist er wieder zu Hause. Als erster Jugendlicher mit einem Kunstherz in Deutschland kann er in seinem eigenen Zimmer schlafen, doch er muss rund um die Uhr betreut werden. Eine durchsichtige Plastikkugel liegt auf dem Bauch des Jungen, angeschlossen an zwei Schläuchen, die in den Brustraum gehen. So kann man sehen, wie das Blut fließt. Claudia V. nennt die Kugel „Perle“; mehrmals täglich kontrolliert sie, ob sich ein Gerinnsel gebildet hat, regelmäßig überprüft sie die Kabelaustrittsstellen auf Infektionen. Jetzt bleibt das Hoffen auf ein Spenderherz. Wie Marc warten mehr als 800 Patienten in Deutschland jährlich auf den erlösenden Anruf, der ihnen mitteilt, dass ein Spenderherz für sie bereitsteht. Doch nicht einmal die Hälfte erhält eine Transplantation, da es zu wenige Spender gibt. „Jedes Mal, wenn das Telefon klingelt, denken wir, das Krankenhaus ruft an und es geht jetzt los“, beschreibt die Mutter das Warten.

Vor einigen Jahrzehnten noch hätte es keine Hoffnung für Marc gegeben. Die Organtransplantation ist erst seit rund 40 Jahren eine realistische medizinische Option. Eine der ersten Transplantationen wurde 1945 in Boston durchgeführt: Damals transplantierte das Ärzteteam um Dr. David Hume unter widrigen Umständen einer 29-jährigen Frau mit akutem Nierenversagen das Organ einer gerade Verstorbenen. Dazu wurde die Niere außerhalb des Körpers in ein Gefäß in der Armbeuge eingesetzt. Nur vier Tage lang konnte sie ihre Arbeit verrichten, jedoch lange genug, damit sich die eigenen Nieren der Patientin erholen konnten. Die junge Frau verließ gesund das Hospital. Operationen wie diese zeigten, dass eine Verpflanzung grundsätzlich möglich war.

Im Jahr 1967 die erste Herztransplantation

„Die Idee, fehlende Körperteile oder schwer geschädigte Organe durch Transplantation zu ersetzen, bewegt die Menschen seit jeher“, sagt der Freiburger Medizinethiker Prof. Giovanni Maio. „Der Durchbruch in der Transplantationsmedizin hing jedoch davon ab, ob es gelingen würde, die Immunabwehr so weit zu überlisten, dass auch genetisch unterschiedliches Spendermaterial verwendet werden konnte“, erklärt Maio. „Seit mehr als 35 Jahren wird nun das Immunsuppressivum mit dem Wirkstoff Cyclosporin eingesetzt,der verhindert, dass der Organismus Spenderorgane abstößt, ohne das Immunsystem komplett lahmzulegen“, beschreibt Maio das Verfahren. Diese Vorgehensweise ermöglicht eine hohe Überlebenschance.

Die bis heute wohl bekannteste und auch am meisten diskutierte Transplantation fand am 3. Dezember 1967 statt: Der Südafrikaner Christiaan Barnard wagte sich damals an die Transplantation eines Herzens. Als eine 25-Jährige vor dem Krankenhaus in Kapstadt überfahren wurde, entnahm er das Herz der Frau und transplantierte es dem Patienten Louis Washkansky. Der Mann überlebte 18 Tage. Barnard wurde über Nacht berühmt, weltweit wurden seitdem mehr als 80.000 Herzen transplantiert. Doch der Eingriff war umstritten: Hatte der Arzt übereilt und fahrlässig gehandelt? Hatte er aus Ehrgeiz das Leben seines Patienten aufs Spiel gesetzt?

Dies entfachte eine Debatte, die bis heute anhält. „Es wurde diskutiert, ab welchem Zeitpunkt der Mensch überhaupt tot ist. Ist er als tot zu bezeichnen, wenn sein Herz stillsteht? Oder aber ab dem Moment, in dem das Gehirn keine Befehle mehr geben kann?“, schildert der Medizinethiker die Problematik. „Aus einem Leichnam kann man keine transplantierbaren Organe entnehmen“, erklärt Prof. Maio weiter. „Aber die moderne Medizin macht es möglich, Menschen noch lange künstlich zu beatmen und die Herztätigkeit aufrechtzuerhalten, auch wenn das Hirn nicht mehr funktioniert.“

1968 erklärte eine Kommission von Wissenschaftlern der Harvard University, dass der Tod des Menschen mit dem Hirntod einsetze. Seitdem gilt diese Definition fast weltweit als ausschlaggebend für eine Organspende und die Vitalfunktionen eines Hirntoten werden so lange aufrechterhalten, bis geklärt ist, ob er als Spender zur Verfügung steht.

Die Angehörigen des Spenders entscheiden

Trotz klarer Vorgaben bleiben letzte Zweifel: „Viele ethische Fragen sind ungeklärt“, sagt Medizinethiker Maio. Wichtig sei, dass die Angehörigen der Spender in dieser Phase betreut würden. Denn es sei schwer, Abschied von einem Menschen zu nehmen, der zwar definitorisch für tot erklärt worden sei, aber noch lebendig aussehe. „Die Sorge der Angehörigen ist groß, dass bei Organspendern die Geräte schneller ausgeschaltet werden als bei anderen“, schildert Prof. Josef Briegel die Ängste. Briegel arbeitet als Transplantationsbeauftragter des Klinikums Großhadern in München. Seine Aufgabe ist es, den Sterbeprozess des Hirntoten zu begleiten und gemeinsam mit den Angehörigen herauszufinden, ob der Verstorbene eine Organspende befürwortete oder nicht. Jedes Krankenhaus ist gesetzlich verpflichtet, einen solchen Transplantationsbeauftragten einzusetzen, denn nur in acht Prozent der Fälle liegt ein Organspendeausweis vor. „Meist wurde nicht einmal in der Familie darüber gesprochen“, erzählt Briegel. „Es wäre wünschenswert, dass sich jeder von uns einmal im Leben mit dem Thema Organspende auseinandersetzt.“ Letztendlich haben die Angehörigen das letzte Wort, auch wenn ein Ausweis vorliegt.

Wurde der Hirntod definitiv festgestellt und haben sich die Angehörigen für eine Organspende entschieden, wird die Organvermittlungszentrale Eurotransplant in den Niederlanden informiert. Sie vergleicht Merkmale wie die Blutgruppe und den Gewebetyp des Spenders und des Empfängers ab. Die Organe werden dann gemäß der Dringlichkeit an die Patienten auf der Warteliste vergeben. Dem europäischen Verbund sind neben Deutschland noch sieben weitere europäische Länder angeschlossen.

Nach dem Abgleich und der Vergabe übernimmt die Deutsche Stiftung Organtransplantation (DSO). Sie regelt seit 1984 hierzulande den organisatorischen Ablauf einer Organspende, unter anderem den Transport der gespendeten Organe zu einem der 50 Transplantationszentren in Deutschland. Sie klärt außerdem die Bevölkerung auf, denn die Bedenken sind enorm.

Über die Aufnahme auf die Warteliste entscheiden inzwischen mindestens drei Ärzte

Die Zurückhaltung der Deutschen ist größer denn je, Transplantationsskandale an mehreren deutschen Kliniken haben das Vertrauen der Bürger erschüttert. So sollen 2012 Mediziner in Göttingen, Regensburg, München und Leipzig Krankenakten gefälscht haben, um ausgewählte Patienten bevorzugt mit Spenderorganen zu versorgen. Die Folge: 11.000 schwerkranke Menschen warten auf ein Spenderorgan, doch 2013 gab es nur 876 Organspender – ein historischer Tiefstand. 2012 waren es noch knapp 1.046 Organspender.

„Nach den Manipulationen an den Wartelisten wurde unter anderem das Transplantationsgesetz reformiert“, erklärt Christine Gehringer, Sprecherin der DSO. „Für falsche Angaben zu Patienten, die auf ein Organ warten, drohen Geldstrafen oder Freiheitsstrafen von bis zu zwei Jahren. Die Transplantationszentren werden seitdem strenger kontrolliert als je zuvor. Intensive Kontrollen sorgen für Transparenz und über die Aufnahme auf die Warteliste entscheiden inzwischen mindestens drei Ärzte und nicht mehr nur einer. Zusätzlich wurde eine unabhängige Vertrauensstelle zur Meldung von Auffälligkeiten und Verstößen gegen das Transplantationsrecht eingerichtet.“

Noch zeigt sich kein Effekt auf die Organspendebereitschaft; Alternativen sind gefragt. Zwar werden – etwa bei schwerer Herzinsuffizienz – in Deutschland jährlich rund 1.000 Kunstherzen eingesetzt, doch sind diese mechanischen Pumpen kein Organersatz, sondern lediglich eine Methode, um die Wartezeit bis zu einer Herztransplantation zu überbrücken. Allerdings: „Wenn keine Komplikationen auftreten, arbeiten Kunstherzen heute schon mehrere Jahre sehr zuverlässig“, weiß Dr. Sebastian Rojas von der Klinik für Herz-, Thorax-, Transplantations- und Gefäßchirurgie der Medizinischen Hochschule Hannover. „Bei Menschen, die aufgrund ihres Alters oder des Gesundheitszustands nicht mehr transplantiert werden können, stellen sie die Endtherapie dar. Wir gehen aber davon aus, dass Kunstherzen in absehbarer Zeit zehn oder gar zwanzig Jahre lang halten“, prognostiziert Rojas. Einer seiner Patienten lebt mittlerweile seit fast neun Jahren mit diesem herzunterstützenden System.

Präventive Gesundheitsförderung als Ausweg

Um die Notlage in der Transplantationsmedizin zu entschärfen, wird nach Alternativen zur Organtransplantation gesucht. So erforschen Wissenschaftler aus ganz Deutschland an der Ludwig-Maximilians-Universität in München, inwieweit Organe von Tieren menschliche Organe ersetzen könnten. Bei der sogenannten Xenotransplantation, der Übertragung von tierischen Zellen, Geweben und Organen auf den Menschen, müssen die Tierorgane genetisch so verändert werden, dass der menschliche Körper sie akzeptiert. Dabei handelt es sich um ein langfristiges, kostspieliges und kontrovers diskutiertes Projekt. Zudem gibt es Bedenken verschiedener Art und viele ethische Fragen, die innerhalb der Gesellschaft diskutiert werden müssen. Auch die rechtlichen Aspekte bedürfen einer vorherigen Klärung. „Es gibt ethische Probleme, die nicht kleinzureden sind“, bestätigte jüngst der Sprecher des Projekts, der renommierte Herzchirurg Prof. Bruno Reichart, in einem Fernsehinterview.

Ähnliches trifft auf die Züchtung von Gewebe und Organen zu. Nachgezüchtete Knorpel aus körpereigenen Zellen des Patienten wurden zwar bereits mehreren tausend Menschen implantiert, doch die Nachzüchtung von funktionsfähigen Organen ist weitaus aufwändiger – und höchst umstritten. Die Wissenschaft arbeitet zudem an der Nutzung adulter Stammzellen. Dabei werden teilungsfähige Zellen aus Organen isoliert, die sich zu unterschiedlichen Zelltypen weiterentwickeln können. Doch: „Alle Verfahren sind ethisch umstritten und stellen aufgrund ihres experimentellen Charakters derzeit keine Alternative dar“, urteilt Thorsten Galert, Bioethiker am Bonner Referenzzentrum für Ethik in den Biowissenschaften.

Es ist ein Wettlauf mit der Zeit. Die Zunahme degenerativer und autoimmuner Erkrankungen, eine höhere Lebenserwartung und die vermehrte Einnahme organschädigender Medikamente werden die Wartelisten für Spenderorgane noch weiter verlängern. Stimmen werden laut, die mehr präventive Gesundheitsförderung fordern. So führt beispielsweise die Volkskrankheit Diabetes zu mehr Dialysepatienten, die auf eine Spenderniere warten.

Die aktuelle Organspendekampagne: „Ich entscheide. Informiert und aus Verantwortung.“

In anderen Ländern geht man das Problem offensiv an: In den USA führte eine massive Aufklärungskampagne dazu, dass fast jeder Dritte offiziell dazu bereit ist, seine Organe zu spenden – das sind mehr als 100 Millionen Menschen. Jeder, der in den USA einen Führerschein beantragt oder neu ausstellen lässt, wird zum Thema Organspende befragt. Spendewillige signalisieren mit einem kleinen roten Herz im Dokument ihre Organspendebereitschaft. In einigen Bundesstaaten erhalten Bürger sogar Steuervorteile bei einer Lebendorganspende.

Ähnlich wie in den USA muss in Deutschland die Zustimmung zur Organspende zu Lebzeiten erfolgen. In Österreich, Spanien oder Italien hingegen gilt die sogenannte Widerspruchsregelung. Das heißt: Bei jedem Verstorbenen dürfen nach dem Hirntod Organe entnommen werden, es sei denn, es liegt eine Widerspruchserklärung des Patienten vor.

In Deutschland baut man auf Aufklärung. Gesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU) stellte anlässlich des Tags der Organspende am 7. Juni eine neue Organspendekampagne vor unter dem Motto: „Ich entscheide. Informiert und aus Verantwortung.“ Das Ziel sei es, so Gröhe, „möglichst viele Menschen dafür zu gewinnen, einen Organspendeausweis zu tragen“.

Familie V. wartet indes weiter auf ein passendes Herz. „Nur wenn genügend Menschen bereit sind, ihre Organe zu spenden, dann hat unser Sohn eine größere Chance auf ein normales Leben“, erklärt die Mutter von Marc. Endlich ohne Schläuche, Akkus und ständige Aufsicht einfach mal wieder Tischtennis spielen oder mit Freunden ins Freibad gehen – das ist Marcs Wunsch für die Zukunft.

Bettina Rackow-Freitag

Das Minilab

Für die Agentur McCann habe ich ein 100seitiges Heft nur zum Thema Medikamentenfälschungen im Team produziert. Während der Recherchen habe ich viele besondere Menschen getroffen. Dazu gehört Richard Jähnke. Er hat ein Minilabor für die Erkennung von gefälschten Medikamenten entwickelt, das in jedem Winkel der Erde auch ohne Strom funktioniert. Es rettet Leben und besteht aus zwei robusten

Koffern.

Für die Agentur McCann habe ich ein 100seitiges Heft nur zum Thema Medikamentenfälschungen im Team produziert. Während der Recherchen habe ich viele besondere Menschen getroffen. Dazu gehört Richard Jähnke. Er hat ein Minilabor für die Erkennung von gefälschten Medikamenten entwickelt, das in jedem Winkel der Erde auch ohne Strom funktioniert. Es rettet Leben und besteht aus zwei robusten

Koffern.

Der Kampf ums Leben

Das Gepäck von Richard Jähnke rettet Leben und besteht aus zwei robusten Koffern, voll mit Messgeräten, UV-Lampen, Chemikalien und Reagenzgläsern. Es nennt sich Minilab und dient dazu, Medikamentenfälschungen mit einfachen Schnelltests zu erkennen.

Vor 15 Jahren entwickelte der Projektleiter des Global Pharma Health Fund (GPHF), eine gemeinnützige Initiative des Chemie- und Pharmaunternehmens Merck Darmstadt, das transportable Kompaktlabor. Seitdem reist er kreuz und quer in die ärmsten Regionen der Welt, baut Analyse-Camps auf, gibt Schulungen und berät Behörden. Der Erfolg: Mehr als 350 Minilabs in 70 Ländern sind im Einsatz.

Das Flugzeug holpert über die Landepiste von Dschuba, der zukünftigen Hauptstadt des Südsudan. Über Lehmstrassen geht es weiter zum Camp der Vereinten Nationen. Es ist eine Containersiedlung, eingeschlossen von Mauern und Stacheldraht. Hier nimmt Richard Jähnke seine Minilab-Koffer vom Pick-Up. Rund sechs Tage hat er nun Zeit, fünf Pharmazeuten aus dem Land beizubringen, wie sie mit dem mobilen Kleinlabor am effektivsten arbeiten können. „Ein einfacher Reagenzglastest war für viele in der Schulung ein absolutes Novum“. Nach den ersten Testläufen kommt bereits Euphorie unter den Teilnehmern auf. Sie merken, mit dem Minilab können sie einfach und schnell gefälschte Malariamittel entlarven. Denn diese werden in Ländern wie dem Südsudan extrem oft gefälscht und bringen doppeltes Verderben. Wirkstoffarme oder -freie Pillen treiben die Erkrankten nicht nur in den Tod, sie gefährden auch die Therapieerfolge selbst so innovativer Malariamittel wie Artemether, Artesunat oder Mefloquin und fördern die Resistenz malariaverursachender Plasmodium-Stämme. Die GPHF-Koffer kommen deshalb auch an den Grenzposten zu Kenia und Uganda oder auf dem Flughafen zum Einsatz, um importierte Fälschungen schon herauszufiltern, noch bevor Sie die Patienten ueberhaupt erreichen koennen . Für Jähnke ist das aber nur ein Anfang: »Das Minilab hilft akut wie eine Feuerwehr, aber es ist nicht die Lösung.«

„Counterfeit Medications“ sind ein systemisches Problem in den Entwicklungsländern. Unter anderem fehlende Finanzierungsinstrumente wie eine allgemeine Krankenversicherungen, und nicht vorhandene Kontrollmechanismen, aber auch zu wenig Apotheken und geschulte Fachkräfte ermöglichen den Fälschern erst ihren Handlungsspielraum. Richard Jähnke bekam auf seinen Einsätzen viel Einblick in die zum Teil sehr prekaere Versorgungslage: „In Gambia zum Beispiel, einem Land mit 1,6 Millionen Einwohnern, gibt es drei Großhändler mit vielleicht fünfzig Apotheken, von denen nur 10 Prozent mit Apothekern und der Rest mit Krankenschwestern besetzt sind. Die wenigen noch vorhandenen Ärzte sind Zivildienstleistende aus Kuba. Auch in Kambodscha trafen wir nur auf Apotheken ohne pharmazeutisches Personal. Das Pol Pott Regime schickte alle Intellektuellen und Akademiker in die Landwirtschaft oder ließ sie ermorden. Auch fehlt es Ländern wie Afghanistan und Somalia die komplette medizinisch-pharmazeutische Infrastruktur.

Oftmals wird in den Entwicklungslaendern auch die medizinische Versorgung nicht immer durch Logik oder Nachfrage gelenkt. „Entscheidungen werden in diesen Regionen der Welt mehr personen- als sachorientiert getroffen. Reiche Familien sind einflussreich. Da kann der Vater schon mal Großhändler sein und die Tochter in der Arzneimittelbehörde sitzen. Gegenseitige Kontrolle, das Gesetz von Check and Balance wird praktisch ausgehebelt. Informationen wie über Fälschungen kommen nicht an die Öffentlichkeit, denn sie bleiben in den Familien.“

Zudem gibt es in den ärmeren Ländern des Südens grundsätzlich zu wenig Labore, um Arzneien auf Wirkstoffe und Güte schnell prüfen zu koennen. „In Uganda wurde zum Beispiel mehr als zehn Jahre lang selbst von kirchlichen Einrichtungen gefälschtes Chininpulver ohne Wirkstoff zur Behandlung der zerebralen Malaria, der tödlichsten Form der Malaria, eingesetzt.“ Oft kann es Wochen oder Monate dauern, bis eingeschickte Proben analysiert werden – das ist kostbare Zeit für die Erkrankten. „Diese Lücke kann das Minilab schließen.“ Gut 50 Wirkstoffe aus Antibiotika, Asthma-, Aids- oder TB-Medikamente lassen sich mit einfachen chemischen Tests nachweisen, weitere Messungen und Analysen zum Beispiel über den Zerfall der Tabletten geben weiteren Aufschluss über die Echtheit eines Medikamentes. „Es geht nicht nur allein um die Frage echt oder falsch, sondern auch darum, ob die aufgespürten Fälschungen gefährlich sind oder nicht. Das legt den Handlungsbedarf der Behörden fest.“ Der Inhalt der Koffer reicht für rund 1000 Testläufe. Gerademal zwei Euro kostet umgerechnet ein Test, der vielen Menschen in den Entwicklungsländern das Leben retten kann.

„Die Koffer sind so konzeptioniert, dass sie in jedes Buschflugzeug passen und im letzten Winkel der Welt funktionieren. Es ist nichts Überflüssiges dabei“, sagt Jähnke. Vom Bleistift ueber die Auswahl wetterbeständiger Chromatographieplatten bis hin zu den sehr leichten UV-Lampen ist alles bis ins letzte Detail durchdacht. „Bei der zweijährigen Entwicklung des Minilabs war das Handbuch die eigentliche Herausforderung“, gesteht der GPHF-Projektleiter. „Ich habe es auf die Sprache eines Rezeptes runtergebrochen und es ist so verständlich wie ein Kochbuch.“ Selbst Halblaien können danach arbeiten. Es wurde bereits in drei Sprachen übersetzt.

Richard Jähnke zählt zu den Veteranen im Kampf gegen Arzneimittelfälschungen. „Es ist der professionelle Ethos und die Ungeheuerlichkeit von Fälschungen, die mich antreiben“, sagt der Pharmazeut, der zwei Jahre lang an der Entwicklung des Minilabs des Global Pharma Health Fund arbeitete. „Damals konnte sich keiner meiner Apothekerkollegen vorstellen, dass es überhaupt gefälschte Medikamente gibt.“ Trotz einiger Rückschläge, sieht Jähnke die gegenwärtige Entwicklung positiv: „Es wurde lange Zeit nur über das Thema Fälschungen geredet. Durch unsere Arbeit mit dem Minilab ist es uns gelungen, viele für dieses Thema zu sensibilisieren und die Augen für die Gefahren bei der Bekämpfung der Malaria und anderer grosser Infektionskrankheiten zu öffnen. Jetzt ist das Bewusstsein auch bei den Behörden angekommen. Es läuft alles in die richtige Richtung“, analysiert Jähnke, der eng mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zusammenarbeitet.

Bald treibt es Richard Jähnke wieder in die Ferne. Diesmal baut der GPHF in 15 Ländern der westafrikanischen Wirtschaftsunion Analyse-Camps mit bis zu 200 Minilabs auf. „Die Koordination ist eine besondere Herausforderung bei so einem Großprojekt .“ Auch Interpol unterstützt das Projekt finanziell. „Wir rechnen mit einer hohen Motivation, denn die Initiative kommt aus der Region selbst. Das sind die ideale Bedingungen für die Hilfe zur Selbsthilfe.“ Und wie bereits in Südostasien und Ostafrika kann in Westafrika hoffentlich tausenden Menschen das Leben gerettet werden. „Wir waren sehr erfolgreich. Wir arbeiten aber im Vorfeld, deshalb bemerkt keiner es so richtig –typisches Apothekerproblem“, resümiert Jähnke.

Bettina Rackow-Freitag

Vom German zum Global Pharma Health Fund

1985 wurde der German Pharma Health Fund als Initiative der forschenden Arzneimittelhersteller gegründet, fast zeitgleich zur ersten Konferenz der WHO in Nairobi zum Thema Medikamentenfälschungen. Der GPHF förderte Projekte zur Gesundheitsversorgung in Entwicklungsländern mit Aufklärungsprogrammen und einer Arzneimittelnothilfe, die bis heute Modellcharakter haben. Dazu gehörte auch die Entwicklung des Minilabs. Seit 2007 führt nun das Chemie- und Pharmaunternehmen Merck Darmstadt allein die gemeinnützige Minilab-Initiatve als Global Pharma Health Fund mit viel Erfolg weiter. Die Geschäftsstelle ist in Frankfurt (www.gphf.org). Partner sind unter anderem die WHO, IMPACT, das US amerikanische Arzneibuchbüro (USP PQM) oder Management Sciences for Health (MSH). Abhaengig von der Spezifikation, kostet ein Minilab zwischen 3000 und 4000 Euro, die Bestellung und Versandbetreuung läuft über Technologie Transfer Marburg (www.ttm-germany.de).

Einfach machen!

Für eine Reportage der Apotheken Umschau habe ich Ersthelfer und Gerettete zusammengebracht. Es waren sehr bewegende Begegnungen. „Prüfen, Rufen, Drücken!“ Drei Wörter die Leben retten können. Bei einem Herzstillstand zählt jede Sekunde.

Für eine Reportage der Apotheken Umschau habe ich Ersthelfer und Gerettete zusammengebracht. Es waren sehr bewegende Begegnungen. „Prüfen, Rufen, Drücken!“ Drei Wörter die Leben retten können. Bei einem Herzstillstand zählt jede Sekunde.

Einfach machen!

Erste Hilfe

Bleibt das Herz eines Menschen stehen, zählt jede Minute. Notruf und Druckmassage können Leben retten. Es gibt nur einen Fehler: nichts zu tun

Manchmal hängt das Leben an Sekunden. Reglos liegt der Mann auf dem Grünstreifen am Gehweg, als Roswitha Strauss ihn frühmorgens auf ihrem Weg zur Arbeit findet. Die Verkäuferin greift gleich zu ihrem Handy, wählt den Notruf. In dem Moment hört der Mann auf zu atmen. „Ich konnte sehen, wie plötzlich der Brustkorb in sich zusammenfiel, der Mann bekam einen ganz anderen Gesichtsausdruck.“ Die Stimme von der Leitstelle fragt die 45jährige, ob sie eine Herzdruckmassage machen kann. Sie hockt sich neben den Fremden und beginnt, mit beiden Händen so auf dessen Brustkorb zu drücken, wie sie es mal gelernt hat – damals vor 15 Jahren in einem Erste-Hilfe-Kurs bei der Caritas. Die Erinnerung greift: „Da war keine Aufregung mehr. Ich habe nicht überlegt, einfach nur gehandelt. Es war wie ein Reflex.“ Karl Tekles und Alfons Bogner, zwei Mitarbeiter des benachbarten Wasserwirtschaftsamts, kommen mit einem Defibrillator aus dem Gebäude gelaufen. Zusammen mit einem Arzt, der zufällig im Auto vorbeifährt, übernehmen sie die lebensrettenden Maßnahmen. Als schließlich der Rettungswagen mit Blaulicht davonrast, bleiben die Erstretter mit der Frage zurück, ob der Mann es wohl überleben wird.

„Ich bin putzmunter“, versichert Reinhard Maier (67) heute. Drei Jahre liegt seine Rettung inzwischen zurück. „Damals hatte ich tags zuvor so einen seltsamen Druck im Oberbauch. Ich wollte daher zum Arzt. Meine Schwiegertochter nahm mich ein Stück im Auto mit“, erzählt der Rentner. „Zu Fuß überquerte ich dann die Königsstraße.“ Das ist das letzte Bild in seinem Kopf. „Es war so, wie wenn jemand auf den Lichtschalter drückt.“ Erst auf der Intensivstation wacht er auf. Diagnose Herzinfarkt. „Wer denkt bei Sodbrennen schon an so was?“ Sonst fühlte er sich ja immer fit. „Ich bin regelmäßig mit meinem jungen Nachbarn gejoggt, sieben Kilometer am Stück ohne Einschränkungen.“

Der Rosenheimer ist dankbar, dass seine Ersthelfer so schnell und richtig reagierten. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Rund 50 000 Menschen pro Jahr erleiden in Deutschland einen Herz-Kreislauf-Stillstand außerhalb eines Krankenhauses. Gerade einmal zehn Prozent der Betroffenen überleben ihn laut der Deutschen Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin (DGAI). Nur in rund 34 Prozent der Fälle wissen die Ersthelfer überhaupt, was zu tun ist. Im europäischen Vergleich rangiert Deutschland damit bei der Laien-Reanimation im unteren Drittel.

Bei einem Herz-Kreislauf- Stillstand erhöht jede Sekunde früher, die man hilft, die Chance des Betroffenen, ohne Folgeschäden zu überleben. Denn bereits nach drei bis fünf Minuten ohne Blutversorgung beginnen Gehirnzellen abzusterben – unwiederbringlich. Zwar reicht die Herzdruckmassage schon aus – doch idealerweise wird sie mit der Mund-zu-Mund-Beatmung kombiniert,um das Gehirn mit genug Sauerstoff zu versorgen. Deshalb sollte das jeder Ersthelfer tun, wenn er es sich zutraut – besonders bei Kindern. „Selbst wenn eine Rippe beim Drücken bricht: Hauptsache, man fängt einfach an“, sagt Roswitha Strauss heute. Das Erlebnis hinterließ bei ihr Spuren. „Ich war nur ein Glied in der Kette, das funktioniert hat“, sagt sie. Heute findet sie: Jeder sollte alle paar Jahre an einem Erste-Hilfe-Auffrischungskurs teilnehmen – verpflichtend oder freiwillig. Zwar müssen aktuell alle, die einen Führerschein machen wollen, lebensrettende Maßnahmen erlernen. Doch oft bleibt es dabei. Und laut einer Umfrage im Auftrag des Wort & Bild-Verlags hat sogar jeder achte Erwachsene in Deutschland überhaupt keinen Erste-Hilfe-Kurs besucht.

Früher hießen die Kurse „Sofortmaßnahmen am Unfallort“. Inhalte wurden mit Echtaufnahmen erklärt. Doch die abschreckenden Bilder hatten die Hemmungen noch verstärkt, Erste Hilfe zu leisten. Heute setzt man stattdessen auf klare und einfache Botschaften. So etwa die Kampagne „Prüfen! Rufen! Drücken!“, die von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung und dem ADAC unterstützt wird. Die Schlagworte konzentrieren sich auf die drei wichtigsten Schritte für Ersthelfer. Bewusst wird dabei die Mund-zu-Mund-Beatmung außen vor gelassen, denn viele Menschen scheuen den sehr nahen Körperkontakt oder haben Angst vor Infektionen – so wie aktuell in Zeiten von Corona. Untersuchungen zeigen, dass bereits die Druckmassage allein große Effekte erzielt. Zwar wird so keine neue Luft zugeführt, doch der Restsauerstoff durch den Körper transportiert.

„Schon einfach da zu sein ist eine Basishilfe“, betont Peter Zehentner. Doch in Notsituationen werde die Hilfsbereitschaft leider mitunter durch den natürlichen Fluchtinstinkt verdrängt. „Das Hirn schaltet auf Überlebensmodus, wenn etwas gefährlich erscheint.“ Der Notfallsanitäter leitet das Kriseninterventionsteam KIT-München mit Sitz beim Arbeiter-Samariter-Bund und sagt, der Fluchtreflex lasse sich austricksen, wenn man sich umprogrammiere. Wer sich ab und zu eine Situation in der Familie vorstelle und die Erste-Hilfe-Schritte im Kopf durchgehe, könne

sich selbst trainieren. Die Hoffnung, es würde einen selbst schon nicht treffen, ist Zehentner zufolge trügerisch. „Die Wahrscheinlichkeit, dass man irgendwann einem Freund oder Familienmitglied helfen muss, ist sogar viel größer als bei einem Fremden auf der Straße.“ Meist kommt es im heimischen Umfeld zu Notsituationen, etwa wenn der Großvater umkippt. Peter Zehentner erlebt häufig, dass Ersthelfer unsicher sind, ob sie etwas falsch machen. Manche haben sogar Angst vor rechtlichen Konsequenzen. „Kein Laie kann verurteilt werden, weil die Erste Hilfe nicht erfolgreich war“, beruhigt der Experte. Es gibt nur einen Fehler: nichts zu tun. Dann droht sogar nach Paragraf 323 c des Strafgesetzbuchs eine Freiheitsstrafe wegen

unterlassener Hilfeleistung.

Als Ersthelfer prüft man zunächst, ob der Betroffene bewusstlos ist – durch Rütteln und lautes Ansprechen. „Danach immer die 112 wählen“, so Zehentner. Am Telefon kurz erklären, wem was passiert ist und wo man sich befindet. Zeitgleich fährt ein Rettungswagen los. „Wichtig ist, nun nicht aufzulegen. So bleibt man für wichtige Nachfragen und Hilfestellungen erreichbar.“ Denn häufig passiert es, dass Sanitäter vor großen Bürohäusern stehen und nicht wissen, wohin. Wenn möglich, sollte jemand losgeschickt werden, um die Rettungskräfte einzuweisen und zum entsprechenden Raum zu lotsen. Weiterer Rat: „Das Handy auf laut stellen und neben sich legen.“ So kann man sich von der Leitstelle anleiten lassen – etwa wenn es um die Druckmassage geht.

Trifft der Rettungswagen ein, konzentriert sich alles auf den Patienten. Viele Ersthelfer bleiben überfordert oder gar mit Schuldgefühlen zurück. „Manchmal stirbt der Betroffene trotz bester Hilfe noch vor Ort“, sagt Zehentner. Dann hilft ebenfalls die 112 weiter. „Man kann sich an die psychosoziale Notfallseelsorge oder Krisen¬intervention vermitteln lassen.“

Bei Horst Jostkleigrewe (56) glückte die Rettung. Es ist halb elf am Vormittag, als er in seinen Gabelstapler steigt und bewusstlos zusammensackt. „Als meine Kollegen mich gefunden haben, war ich im Gesicht schon blau angelaufen.“ Sein Meister wählt sofort den Notruf. Zeitgleich mit dem Rettungsdienst wird Guido Ortkras von der Leitstelle per App verständigt. Das Büro des Lager-Kommissionierers liegt nur einige Hundert Meter entfernt von der Möbelfirma, in der Horst Jostkleigrewe arbeitet. „Innerhalb von zwei Minuten war ich schon vor Ort.“ Guido Ortkras (46) gehört zum Verein Mobile Retter. Dahinter steht eine gemeinnützige Einrichtung, ein Netzwerk mit 8500 ehrenamtlichen Ersthelfern in ganz Deutschland, darunter Feuerwehrleute, Krankenschwestern und Rettungsschwimmer mit den entsprechenden Qualifikationen. Sie haben sich registrieren lassen. Ihr langfristiges Ziel: jährlich 10 000 Menschenleben zu retten. Die freiwilligen Mitglieder können dafür einmal pro Jahr an einem Training teilnehmen und bekommen eine Notfallnummer, bei der sie sich nach belastenden Einsätzen melden können. „Die Vorbildung und Erfahrung helfen uns, mit psychologischen Folgen besser klarzukommen“, erklärt Ortkras.

Besonders in ländlichen Gebieten kann es dauern, bis ein Rettungswagen kommt – mitunter bis zu 15 Minuten. Bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand kann das den Tod bedeuten. Guido Ortkras arbeitet in der westfälischen Gemeinde Herzebrock-Clarholz. „Ich brauche in der Regel nicht länger als vier Minuten“, sagt er. Über eine Smartphone-App ortet die Notruf¬leitstelle den nächsten Ersthelfer, der dann per Handy alarmiert wird.Inzwischen nutzen rund 24 Städte und 14 Regionen in Deutschland diesen digitalen Dienst. Bisher gab es keine Probleme, wenn anstatt des erwarteten Rettungssanitäters der Nachbar im Schlafanzug vor der Tür stand, um zu helfen. Ortkras hatte bereits 30 Einsätze. Auch Jostkleigrewe konnte er wieder ins Leben zurückholen und die kostbare Zeit überbrücken, bis der Rettungsdienst kam. Für den 56-Jährigen war es nicht das erste Mal, dass er wiederbelebt werden musste. Einmal blieb sein Herz nach einem Infarkt stehen. Als ihm Guido Ortkras zu Hilfe eilte, war Kammerflimmern der Grund. „Mir wurde im Krankenhaus operativ ein Defibrillator eingesetzt, damit es nicht wieder zu diesen lebensgefährlichen Herzrhythmusstörungen kommen kann.“

Nach nicht einmal vier Monaten konnte Horst Jostkleigrewe langsam wieder anfangen zu arbeiten. Er empfindet „eine sehr tiefe Dankbarkeit“. Er weiß, dass er sein Leben Guido Ortkras zu verdanken hat und den Ersthelfern in seiner Firma. Je nach Größe der Belegschaft ist ein Betrieb gesetzlich verpflichtet, eine bestimmte Anzahl von Mitarbeitern in Erste Hilfe aus- und weiterzubilden. „Ihre Rolle wird unterschätzt“, sagen Ortkras und Jostkleigrewe. Die beiden Männer kennen sich eigentlich schon lange. „In unserer Kindheit waren wir Nachbarn und ¬haben uns regelmäßig zum Fußballspielen getroffen.“ Danach verloren sie sich aus den Augen. Das passiert ihnen nicht mehr. Erst kürzlich feierten sie gemeinsam das „Einjährige“ der Lebensrettung.

Immunschutz aus der Spritze

Kaum ein Thema polarisiert mehr: das Impfen! Ein kleiner Pieks ohne Nebenwirkung? Oder doch die Ursache für chronische Erkrankungen? Die Geschichte für den Gong hat zumindest bei uns in der Familie viele Debatten ausgelöst.

Kaum ein Thema polarisiert mehr: das Impfen! Ein kleiner Pieks ohne Nebenwirkung? Oder doch die Ursache für chronische Erkrankungen? Die Geschichte für den Gong hat zumindest bei uns in der Familie viele Debatten ausgelöst.

Immunschutz aus der Spritze

Rund 400 Impfstoffe befinden sich weltweit in der Entwicklung – von Diabetes bis Schuppenflechte. Auch die Zahl der empfohlenen Impfungen steigt, aber auch die Angst vor Nebenwirkungen nimmt zu. Antworten auf die wichtigsten Fragen

Meningokokken, Rotarviren, Windpocken – die Ständige Impfkommission am Robert Koch Institut (STIKO) empfiehlt in den letzten Jahren immer weitere Impfungen, neuerdings auch bei Mädchen gegen humane Papillomviren, die Gebärmutterhalskrebs auslösen können. Eine gesetzliche Impfpflicht besteht in Deutschland nicht, die Verantwortung liegt beim Bürger selbst. Hier die wichtigsten Fragen und Fakten.

Muss ich mich überhaupt impfen lassen?

Es gibt keine Impfvorschrift. Zurzeit lassen sich jährlich 40 Millionen Deutsche auf eigenen Wunsch impfen. Auch wenn die Europäische Zulassungsbehörde (EMEA) alle Impfstoffe auf Wirkung und Verträglichkeit genau prüft, gibt es immer mal wieder Komplikationen. Und keine Impfung garantiert hundertprozentigen Schutz. Die individuelle Lebenssituation, Reisen in Risikoländer, Wohnen in Zeckengebieten, chronische Krankheiten können trotz Vorbeugung zu einer Infektion führen.

Wie funktioniert eine Impfung?

Beim Impfen wird unser Körper mit winzigen Mengen toter oder abgeschwächter lebender Erreger konfrontiert. Daraus baut unser Immunsystem eine Kartei von Erregerprofilen auf, um bei erneuten Angriffen der Viren oder Bakterien passende Antikörper zu bilden. Impfen liefert unseren Fress- und Gedächtniszellen die dazu nötige Information, ohne dass die Krankheit ausbricht.

Welche Nebenwirkungen können auftreten?

In jeder Spritze stecken neben den Erregern auch Zusatzstoffe. Beides kann kurzfristig Reaktionen auslösen wie Rötungen und Schwellungen um die Einstichstelle, leichtes Fieber, Müdigkeit, Kopf- oder Bauchweh bis hin zu Erbrechen und Durchfall ist sogar möglich. Auch wenn dies meist selten vorkommt, ist es noch eine normale Reaktion, schließlich wird das gesamte Immunsystem aktiv. Auch sehr abgeschwächte Ausbrüche der Krankheit wie Impfmasern kommen sehr selten Tage nach der Impfung vor. Was wenig bekannt ist: Sie sind trotz Impfung ansteckend! Werdende Mütter und ältere Menschen sollten den Kontakt mit Erkrankten vermeiden. In seltenen Fällen kann es zu schweren Komplikationen kommen. Dazu zählen allergische Reaktionen, Nerven- oder Hirnhautentzündungen bis zu Lähmungen.

Wie oft sollte ich mich impfen lassen?

Erst durch mehrere über Jahre verteilte Basis- und Auffrischungsimpfungen entsteht der Komplettschutz. Der fehlt in Deutschland bei vielen Jugendlichen und erst recht Erwachsenen. Kleinkinder sind hierzulande noch zu 97 Prozent erstgeimpft. Bereits ein Drittel aller Grundschüler hat keine Auffrischungsimpfung für Masern, Mumps und Röteln mehr bekommen. Und die Hälfte aller Erwachsenen über 25 Jahre ist nicht mehr gegen Diphtherie geschützt. Normalerweise gibt der Impfpass einen Aufschluss über den Impfschutz. Wer den Stand seines Impfschutzes nicht kennt, dem kann eine sogenannte Titerbestimmung beim Arzt Klarheit bringen.

Muss ich Angst vor Impfschäden haben?

Mit einer Wahrscheinlichkeit von 1: 10 Millionen ist das Risiko eines bleibenden Impfschadens äußerst gering, es kommt aber auf die Art der Impfung an. Ein Restrisiko bleibt. Langzeitstudien bei der Kombinationsimpfung gegen Masern, Mumps und Röteln zeigen, dass die Gefahr etwa einer leichten Hirnhautentzündung (Impf-Enzephalitis) bei 1:1 Million liegt. Zum Vergleich: Im Falle einer Masernerkrankung liegt das Risiko bei 1: 1000, also tausendfach höher. Es bleibt eine Frage der individuellen Abwägung.

Können Impfungen Krankheiten ausrotten?

Einzig die Pocken wurden als besiegt erklärt. Jedoch Krankheiten wie Masern, Diphtherie oder Hepatitis kosten weltweit Millionen Menschen das Leben. Erst wenn 90 Prozent der Bevölkerung gegen einen Erreger geimpft oder immun ist, kann man sich in Sicherheit wähnen. Fällt die Durchimpfungsrate darunter können Epidemien entstehen. Röteln oder Windpocken sind auf den ersten Blick nicht dramatisch. Doch steckt sich eine Schwangere an, ist ihr Ungeborenes gefährdet und kann erhebliche Schäden davontragen oder gar sterben.

Impfverbot für chronische Erkankungen wie Asthma oder multipler Sklerose?

Wissenschaftliche Untersuchungen aus aller Welt konnten bisher keine Hinweise für einen Zusammenhang zwischen chronischen Erkrankungen und einer Impfung finden. Doch völlig ausgeschlossen ist es nicht. Bei Asthma oder Lungenleiden hingegen kann eine Grippe- oder Pneumokokken-Impfung sogar lebensrettend sein. Andererseits: Wer an einer Autoimmunkrankheit leidet, sollte sich nur nach Absprache mit dem Arzt impfen lassen.

Wann sollte nicht oder mit Vorsicht geimpft werden?

Ein leichter Schnupfen ist keine Gefahr bei einer Impfung. Doch wer einen stärkeren Infekt hat oder gar mit Fieber im Bett liegt, sollte nach der Genesung noch mindestens zwei Wochen warten. Auch wenn bereits bei einer Impfung Komplikationen aufgetreten sind oder eine Allergie gegen den Impfstoff oder Zusatzstoffe bekannt ist, ist Vorsicht geboten. Bestehen Autoimmunerkrankungen, informieren Sie sich über die Risiken bei Experten und Fachärzten. Der Bundesverband der Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft rät regelrecht von Lebendimpfstoffen ab. Totimpfstoffe hingegen sind unproblematischer. Auch wer an fortschreitenden Erkrankungen des Nervensystems leidet, sollte sich genau beraten lassen. Ebenfalls ist bei einer Dauerbehandlung mit Kortisontabletten und Immunsuppressiva Vorsicht geboten. Werdende Mütter sollten sich nicht impfen lassen, außer das ungeborene Baby ist in akuter Gefahr.

Erschienen in: GONG

KEIN BOCK AUF DIABETES!

Millionen Menschen betrifft es in Deutschland – Diabetes! Eine Reportage für die Deutsche Diabetes Gesellschaft über Jugendliche mit der chronischen Erkrankung zeigt, wie wichtig es ist, Patienten in bestimmten Lebensphasen zu begleiten, damit ein Schulalltag und die Ausbildung trotz der Erkrankung funktioniert.

Millionen Menschen betrifft es in Deutschland – Diabetes! Eine Reportage für die Deutsche Diabetes Gesellschaft über Jugendliche mit der chronischen Erkrankung zeigt, wie wichtig es ist, Patienten in bestimmten Lebensphasen zu begleiten, damit ein Schulalltag und die Ausbildung trotz der Erkrankung funktioniert.

KEIN BOCK AUF DIABETES!

IM JUGENDDORF DAS LEBEN MIT DIABETES LERNEN

Bei jedem Teenager steht der Hormonhaushalt kopf. Bei chronisch Kranken mit Diabetes Typ 1 wird es doppelt schwierig, denn häufig spielen in der Pubertät die Blutzuckerwerte auch verrückt. Wenn dann das Krankheitsmanagement nicht mehr richtig funktioniert und Probleme in der Familie und Schule noch dazukommen, tut Hilfe not. Im Christlichen Jugenddorf in Berchtesgaden (CJD) werden diabeteskranke Kinder und Jugendliche in dieser schwierigen Lebensphase begleitet. Hier lernen sie in Wohngruppen den Umgang mit ihrer Erkrankung und sehen neue Lebensperspektiven.

Von seinem Schreibtisch aus kann Mario Eich ins Grüne sehen - und in Ruhe lernen. In wenigen Monaten wird er sein Abitur in der Tasche haben. Endlich! "Es wird Zeit, dass ich auf eigenen Beinen stehe", sagt der 20-Jährige, der seit seiner frühen Kindheit an Diabetes Typ 1 leidet. Täglich fährt er mit dem Bus zum Gymnasium, das malerisch inmitten alpiner Natur liegt - mit Blick auf den Watzmann.

Mario hat ein klares Ziel: Er will Psychologie studieren. Das war nicht immer so. Vor fünf Jahren, als er ins CJD kam, war sein Leben ein Kampf an allen Fronten. Als Teenager begann ihn die mütterliche Kontrolle zu nerven. "Irgendwann habe ich den Diabetes vergessen - mit Absicht wahrscheinlich", erinnert er sich. "Ich habe blind gespritzt, ohne zu überlegen." Die Blutzuckerwerte wurden schlechter, in der Schule ging es bergab und daheim gab es Streit. Der behandelnde Arzt empfahl der Familie das CJD in Berchtesgaden.

Daheim in Tübingen war Mario ein chronisch Kranker unter Gesunden, hier ist er nur einer unter den vielen chronisch kranken Jugendlichen, die im Jugenddorf leben und unter Asthma, Adipositas oder Mukoviszidose leiden. Er braucht sich hier nicht zu erklären, wenn er sich Insul in spritzt - ganz im Gegenteil: "Wir tauschen uns über Blutwerte oder das Handling mit neuen Pumpen aus." Auch seine Freundin, die er im CJD kennengelernt hat, ist Diabetikerin. ,,wir motivieren uns gegenseitig", erzählt er.

Mario lebt mit zehn anderen Jugendlichen in einer Wohngruppe. Im Hauseingang hängt das Schwarze Brett, auf dem neben Infos zu Veranstaltungen eine Liste mit Arztterminen hängt. Bald ist Mario wieder dran. Alle zwei Wochen geht er den kurzen Weg zur Krankenstation, zu Hause musste er 50 Kilometer zum nächsten Diabeteszentrum fahren . "Am Anfang hat mir die aktive Unterstützung enorm geholfen", erinnert er sich an seine ersten Tage im Jugenddorf. "Ich stand sehr unter Kontrolle, musste mich unter Aufsicht messen. Noch heute zeige ich täglich der Krankenschwester mein Tagebuch mit den Blutzuckerwerten."

Rund 70 diabeteskranke Kinder und Jugendliche aus ganz Deutschland leben im CJD Berchtesgaden. Sie bringen meist ein ganzes Bündel von Problemen mit: lange Fehlzeiten in der Schule, eine schwierige Familiensituation, psychische Belastungen wie Depressionen oder ein gestörtes Sozialverhalten. "Auch Kinder mit ADHS kommen zu uns. Blutzuckermessen und Broteinheiten zählen, Insulin spritzen - da ist die Schallgrenze der Konzentration schon lange durchbrochen", erklärt Dr. med. Gerd Schauerte, Fachbereichsleiter für Gesundheit im CJD. Der Chefarzt für Kinder- und Jugendmedizin arbeitet mit einem Team aus Psychologen, Pädagogen, Therapeuten und Diabetesberatern zusammen.

"Meist mangelt es nicht am Wissen über die Erkrankung - ganz im Gegenteil. Es liegt am Durchhalten und Dranbleiben im Krankheitsmanagement. Wie viele andere Jugendliche auch in dem Alter haben sie einfach keinen Bock auf nichts, auch nicht auf Diabetes", erklärt Schauerte. "Ab dem 12. Lebensjahr wird es schwierig. Es mangelt an der Nachmittagsbetreuung für diabeteskranke Jugendliche." Neben dem Jugendamt vermitteln meist Diabeteszentren die Jugendlichen, bei denen die ambulante Therapie an ihre Grenzen stößt. Ein Attest des behandelnden Arztes und ein Antrag auf Eingliederungshilfe nach § 53/54 für den Sozialhilfeträger sind die Voraussetzungen für die Aufnahme. "Der beste Weg ist, sich direkt an unsere Elternberatung zu wenden, denn die Vorschriften sind in jedem Bundesland anders", rät Schauerte.

Durch die Hormonumstellung in der Pubertät wird die Einstellung des Insulinbedarfs schwierig. Die Jugendlichen spritzen zwar nach Vorschrift, doch zeigt dies bei vielen plötzlich nicht mehr die gewünschte Wirkung. Die Folge: Die ständig zu hohen Blutzuckerwerte demotivieren die Jugendlichen. Allein auf medizinischem Wege lässt sich das Problem ambulant schwer lösen. Beim CJD in Berchtesgaden steht deshalb nicht allein das Managen der Krankheit im Vordergrund, sondern auch das Einbetten der Erkrankung ins tägliche Leben. Hier bekommt der Alltag mit Diabetes wieder Struktur, es gibt klare Regeln und feste Mess- und Essenszeiten. Der ritualisierte Ablauf soll in Fleisch und Blut übergehen, um Widerstände abzubauen und einen Ehrgeiz zu entwickeln, das Leben mit Diabetes eigenständig zu meistern. Neben einem kontinuierlichen Verhalten geht es darum, die Jugendlichen für Folgeschäden zu sensibilisieren. In der Regel zeigen sich schon nach drei Monaten messbare Effekte und die Hb1c-Werte sinken - die meisten bleiben aber für ein Jahr im CJD.

Ein Fünf-Stufen-System hilft einzuschätzen, wie viel Freiheit man dem Jugendlichen im Diabetesmanagement lassen kann. Das Ziel heißt: raus aus der Kontrolle hin zur Eigenständigkeit! Mario ist zuversichtlich, sein Leben hat sich in den vergangenen fünf Jahren verändert. "Ich mache zum Beispiel viel mehr Sport als daheim. Hier kann ich meine körperlichen Grenzen im Fitnesstraining unter Kontrolle ausloten. Gerade beim Sport zählt ja die Erfahrung im Umgang mit den Blutzuckerwerten." Er radelt leidenschaftlich gern, geht im Winter auf die Skipiste. Sein Wunsch ist, dass die Forschung und Entwicklung zum Beispiel von noch effektiveren Insulinpumpen schneller vorankommt, damit "die Auswirkungen des Diabetes auf meinen Alltag so gering wie möglich werden."

Emily (2) kam ohne Finger zur Welt

Dass die Geburt eines Kindes ein Wunder ist, wird einem erst bewusst, wenn etwas nicht so läuft, wie wir uns erhoffen. Missbildungen an Händen, Füßen und Beinen sind immer noch ein Tabuthema. Wie Prothesen oder eine Operation das Leben von Kindern mit Fehlbildungen verändern, zeigt die Reportage über die kleine Emily, die ich für t-online und im Auftrag von Süddeutsche Verlag onpact geschrieben habe.

Dass die Geburt eines Kindes ein Wunder ist, wird einem erst bewusst, wenn etwas nicht so läuft, wie wir uns erhoffen. Missbildungen an Händen, Füßen und Beinen sind immer noch ein Tabuthema. Wie Prothesen oder eine Operation das Leben von Kindern mit Fehlbildungen verändern, zeigt die Reportage über die kleine Emily, die ich für t-online und im Auftrag von Süddeutsche Verlag onpact geschrieben habe.

Fehlgebildete Hände

Emily (2) kam ohne Finger zur Welt

Operation oder Prothese? Leiden Kinder an Fehlbildungen der Hand, ist das für Eltern eine schwere Entscheidung. Viele gehen auch zu spät zum Spezialisten.

Die zweijährige Emily aus einem Vorort von Marburg hat seit ihrer Geburt zwei fehlgebildete Hände, die fingerlos sind. Sie trägt bereits eine Beinprothese, da ihr auch der rechte Fuß inklusive Wadenbein fehlt. Jetzt hat sie zudem myoelektrische Handprothesen bekommen, damit sie das Greifen lernen kann.

Grob geschätzt kommt eines von 2000 Kindern mit einer Handfehlbildung auf die Welt. In vielen Fällen kann eine frühzeitige Operation helfen. Eine der wenigen Kliniken für Handfehlbildungen in Deutschland befindet sich im Krankenhaus Marienstift in Braunschweig.

Fehlbildungen wurden im Ultraschall nicht erkannt

Die Eltern von Emily waren voller Vorfreude und Optimismus, als ihre kleine Tochter Emily per Kaiserschnitt geholt wurde. Doch dann kam der Schock: Michael M. wartete nach der OP im Krankenhausgang auf seine Tochter. Als die Schwestern das Neugeborene in einem Inkubator vorbeischoben, streckte es die Ärmchen hoch, an den fehlgebildeten kleinen Händchen fehlten alle Finger. "Es zog mir den Boden unter den Füßen weg", erinnert sich der Vater. Denn kein Arzt hatte die Fehlbildungen an den Extremitäten im Ultraschall erkannt - weder am rechten Bein noch an den Händen.

Die Eltern waren anfangs auf sich gestellt

Emily musste operiert werden, denn sie litt auch an einer offenen Bauchdecke, eine sogenannte Gastroschisis. Als die Eltern endlich mit Emily nach fünf Wochen das Krankenhaus verlassen konnten, waren sie mit den Folgen der Fehlbildungen auf sich allein gestellt. Sie fuhren zu einem Handspezialisten nach Hamburg. Seine Empfehlung war, die Handstummel zu trennen. Das kleine Mädchen hätte dann wie mit einer Zange greifen können.

Die Eltern entschieden sich jedoch dagegen: "Die Erfolgsaussichten waren zu ungewiss und wir wollten Emily die Schmerzen ersparen." Michael M. und seine Frau Jacqueline ließen sich danach von der Firma Otto Bock in Duderstadt - ein weltweit renommierter Hersteller für Prothesen - beraten. Jetzt hat Emily zwei myoelektrische Handprothesen, die ihr individuell angepasst wurden.

Die Prothesen sind technische Wunderwerke

Mit Hilfe der Gipsabdrücke von Emilys Händen konnten die beiden Schafte passgenau gefertigt werden. Die Prothese aus Karbonfaser wird daraufgesetzt - ein kleines technisches Wunderwerk aus Tausenden von Teilen, überzogen mit Silikon. Da Emily wächst, muss der Schaft immer wieder neu angepasst werden. Auch die Prothesen werden über die Jahre zu klein. Bis das Mädchen ausgewachsen ist, braucht sie mehrere neue Handprothesen.

Elektrische Impulse setzen die Hände in Bewegung

Im Schaft sind Elektroden eingebaut, die jede Kontraktion der Unterarmmuskeln wahrnehmen und die elektrischen Impulse auf der Haut weiterleiten und so die Finger der Prothese in Bewegung setzen. "Das erfordert ein hartes Training und ist ein sehr intensiver Lernprozess. Nicht nur Emily musste erstmal den Umgang mit den komplexen Geräten lernen, auch die Eltern brauchten eine Anleitung für die Pflege und das Anlegen der Prothese.

Emily merkte bereits am ersten Tag mit den neuen Prothesen, dass sie die künstlichen Finger bewusst steuern kann und drehte an einem Heizungsschalter herum. "Es war ein bewegender Moment", erinnert sich der Vater. Inzwischen schafft es Emily, sich beim Schaukeln an den Seilen festzuhalten.

Die Gewöhnung dauert Monate

Die Prothese ermöglicht Emily die Grundbewegung des Greifens, den sogenannten Oppositionsgriff. Die Daumenkuppe kann die gegenüberliegenden Fingerkuppen berühren und damit Gegenstände greifen. Bisher trägt Emily die Prothesen nur eine halbe Stunde pro Tag, denn jede Prothese wiegt ein halbes Kilo, weil die Akkus schwer sind. Zudem sind die künstlichen Hände im Verhältnis zum Körper größer. Die Eingewöhnung und der Erfahrungsprozess werden sicher Monate dauern, doch die Eltern sind glücklich mit der Entscheidung: "Wir haben keine Wunder erwartet."

Chance auf Selbstständigkeit

Auch ohne ihre Finger stapelt das kleine Mädchen Holzklötze aufeinander oder klemmt Filzstifte zwischen die Handgelenke, um ein Bild zu malen. Doch irgendwann sollte Emily die Möglichkeit haben, auch kleine Dinge zu halten, damit sie zum Beispiel mit einem Löffel allein essen kann oder es schafft, sich ohne fremde Hilfe anzuziehen, den Reißverschluss an der Jacke zuzumachen oder sich die Zähne zu putzen. Denn jedes Kind will selbstständig werden. Emilys Eltern wollten ihrer Tochter auch die Chance geben, sich ihre Welt mit Händen zu erschließen. "Und je eher wir ihr das ermöglichen, umso leichter wird das Leben für sie", sind die Eltern überzeugt.

Jeder Fall ist einzigartig

Operation, Prothese oder doch lieber Abwarten - wie sollen Eltern sich entscheiden? "Es gibt kein richtig oder falsch", sagt Niels Benatar, Chefarzt in der Klinik für Handchirurgie und angeborene Handfehlbildungen im Krankenhaus Marienstift Braunschweig. "Letztendlich muss man den besten Weg für das Kind finden." Seit mehr als zwanzig Jahren operiert und betreut er Kinder und Erwachsene mit Handfehlbildungen. Das Spezialgebiet erfordert viel Erfahrung, operative Kunstfertigkeit und Intuition.

Leider gibt es nur wenige Spezialisten in Deutschland, manchmal müssen die Eltern Monate auf einen Termin warten. Benatar bekommt täglich Anfragen, auch aus dem Ausland. Die zum Teil verzweifelten Eltern schicken ihm per Mail Fotos, Krankenberichte, Röntgen- oder Ultraschallbilder. Eine Beratung per Internet ist jedoch problematisch und ist ohne vorherigen Arzt-Patienten-Kontakt nicht zulässig. "Es kursieren leider immer wieder Informationen im Internet, die Hoffnungen bei den Eltern schüren, die nicht erfüllt werden können", warnt Benatar.

Die Sorge um die Schmerzen bewegt die Eltern

Für die Eltern sei es oft eine schwere Bürde. Sie nehmen weite Wege auf sich, um mit dem Experten zu sprechen. "Häufig sorgen sie sich um die Schmerzen, die ihre Kinder erleiden müssen." Benatar nimmt sich viel Zeit für die Gespräche und geht mit Feingefühl vor, denn nicht selten fließen auch Tränen. Viele Eltern sind auch auf der Suche nach einem Grund, doch der ist schwer zu finden. Manchmal steckt eine genetische Ursache dahinter, doch häufig handelt es sich schlicht um eine "Laune der Natur".

Häufig haben sich während der embryonalen Entwicklung im Mutterleib zwei oder auch mehrere Finger nicht voneinander getrennt. Der Fachmann spricht dann von einer Syndaktylie. Eine Polydaktylie wird eine Fehlbildung genannt, wenn Daumen oder Finger doppelt angelegt sind. Es können auch Finger wie bei Emily ganz fehlen. Schwierig wird es, wenn mehrere Fehlbildungen zusammenkommen oder Fehlbildungen vom Kinderarzt unerkannt bleiben, weil sie wachstumsabhängig sind und erst in späteren Lebensjahren festgestellt werden können.

Die Nachsorge dauert sehr lange

Haben sich die Eltern für eine Operation entschieden, so sollte sie je nach Fehlbildung so früh wie möglich erfolgen. Denn: "Bei kleinen Kindern ist die Plastizität noch sehr groß, man kann mit einem Skalpell am Knorpel und Knochen wesentlich besser arbeiten als bei Erwachsenen", erklärt der Handchirurg. Er empfiehlt bei bestimmten Fehlbildungen sogar einen Eingriff zwischen dem sechsten und zwölften Lebensmonat. "Wichtig ist, dass sich die Eltern in Bezug auf das Behandlungskonzept einig sind, da es oft ein langer und beschwerlicher Weg ist", so Benatar. Denn die sensiblen Eingriffe benötigen viel Nachsorge wie Krankengymnastik und Ergotherapie, manchmal ist dies lebenslang nötig.

Operationen in der Jugend sind nicht immer sinnvoll

Ein größeres Problem sei, dass viele Eltern mit ihren Kindern zu spät oder nie zum Spezialisten gehen. Im Jugend- oder frühen Erwachsenenalter ist eine Operation manchmal nicht mehr sinnvoll. Dann ist viel Umsicht gefordert, auch wenn der Operationswunsch bei den Betroffenen manchmal sehr vehement ist. "Manche haben sich dann schon so gut mit der Fehlbildung arrangiert, dass eine Umstellung oft mit noch viel größeren Problemen verbunden wäre", erklärt Benatar.

Langzeitbeobachtungen der Patienten sind wichtig

Was bringt die Zukunft? Bioengineering, künstliche Knochen oder Handtransplantationen sind im Gespräch. Benatar hat schon vor Jahren eine internationale Gruppe von rund 20 Experten gegründet, die einmal im Jahr Langzeitbeobachtungen an Patienten austauschen oder die neuen Ansätze kritisch diskutieren. Denn die Kernfrage ist immer: Was braucht das Kind? Und ist alles, was medizinisch machbar ist, auch wirklich sinnvoll?

Die Eltern hoffen auf medizinische Entwicklung

Wie und ob Emily mit der Handprothese auf Dauer klar kommt, wird die Zukunft zeigen. Doch die Eltern sind optimistisch: "Mit zehn Jahren kann sie dann Teilprothesen für ihre Finger tragen, in die sie wie in einen Handschuh schlüpfen kann", sagt Michael M. Eine Operation ist für ihn aber auch nicht ausgeschlossen.

In Emilys Schwerbehindertenausweis steht ein "H" für hilflos. Doch ihre Familie sieht sie keineswegs so. Wenn sie wild schaukelt oder mit ihren Freundinnen durch Haus und Garten tobt, sind die Fehlbildungen kein Hindernis. "Ich bin dankbar, für alles, was Emily schafft", sagt ihr Vater stolz. Die Eltern sind davon überzeugt, dass ihre Tochter eines Tages auch Schwimmen oder Fahrradfahren lernen wird - dank der Prothese.

Krankmacher Zähne - Der Feind im Mund

Knieleiden, Kopfschmerz oder Herzrasen – Ursache sind oft unsere Zähne.

Falsch behandelte Wurzeln oder Entzündungen im Kiefer können krank machen.

Knieleiden, Kopfschmerz oder Herzrasen – Ursache sind oft unsere Zähne.

Falsch behandelte Wurzeln oder Entzündungen im Kiefer können krank machen.

Krankmacher Zähne - Der Feind im Mund

Knieleiden, Kopfschmerz oder Herzrasen – Ursache sind oft unsere Zähne. Falsch behandelte Wurzeln oder Entzündungen im Kiefer können krank machen.

Mehr als zehn Jahre lang litt die 45jährige Ingrid Neuner unter starken Schmerzen in der linken Schulter. „Ich konnte keinen Sport mehr treiben“, erinnert sie sich. Weder Tabletten noch Krankengymnastik halfen. Schließlich wandte sie sich an einen ganzheitlichen Zahnmediziner und ließ sich den linken Kiefer sanieren. Kurz danach verschwanden die Symptome im Arm, gleichzeitig wurde auch ihre Migräne besser.

Jeder Zahn hat großen Einfluss

Was hat der Kiefer mit der Schulter zu tun? Und warum verschwinden Herzprobleme, wenn die Weisheitszähne raus sind? Eine mögliche Antwort geben Zahnmediziner, die auch naturheilkundlich arbeiten. Sie sind überzeugt, dass unser Gebiss mit inneren Organen und Gelenken nicht nur über Blut-, sondern auch über bioenergetische Bahnen verbunden ist. Deshalb nehmen sie nicht nur den Mund, sondern den ganzen Körper und sogar die Psyche ihrer Patienten in Augenschein.

Entstehen Blockaden zum Beispiel durch Entzündungen am Zahn, ist der Energiefluss gestört, es entstehen Krankheiten auch in ferneren Körperregionen. Mit Esoterik hat dieser Ansatz nichts zu tun. „Wir sind ausgebildete Mediziner und Kieferorthopäden, die zusätzlich auch Heilpraktiker sind oder eine entsprechende Fortbildung haben“, klärt Uwe Leemhuis, Geschäftsführer des Bundesverbands der naturkundlich tätigen Zahnärzte auf.

Vielfältiges Spektrum.

Deren Rat wird immer öfter gesucht, und Erfolgsmeldungen wie die von Ingrid Neuner sind beeindruckend. Dr. Johann Lechner, Zahnarzt und Heilpraktiker in München, erforscht seit 20 Jahren Krankenberichte und veröffentlichte sie jetzt in seinem Buch „Der Feind im Mund“. Etliche seiner Patienten haben eine jahrelange Odyssee durch Praxen hinter sich. Sie plagt oft gar nicht mal der Schmerz im Zahn, sondern unerklärliche Symptome wie Hautauschlag, Kreislaufprobleme, Schwindel, Tinnitus, rheumatische oder neurologische Beschwerden, Müdigkeit und Infektanfälligkeit. Diese Leiden wollen trozt symptomatischer Therapie nicht verschwinden.

Versteckte Störfelder.

Zahnmediziner Lechner geht dann auf die Suche nach dem möglichen Verursacher, dem sogenannten Störfeld oder Herd im Mund. Darunter fallen Zysten, tote Zähne, falsch behandelte Wurzeln, Restentzündungen nach einer Zahnentfernung, ungünstig gelegene Weisheitszähne, chronisch entzündete Zahnnerven, Erweichungen des Kiefers oder Unverträglichkeiten. Diese Herde streuen fortdauernd Bakterien, Gifte, Eiweißabbauprodukte oder Allergene in die Blutbahn, die den ganzen Körper in Mitleidenschaft ziehen können.

Impulse zur Selbstheilung

Eine normale Röntgenuntersuchung allein macht diese Störfelder nicht sichtbar“, erklärt Dr. Lechner. Er wertet zusätzlich noch ein Ultraschallbild der Kieferknochen und die Laborwerte der Toxine aus und kombiniert sie mit dem Anamese-Gespräch und heilpraktischen Untersuchungen. Wie etwa die Kirlianfotografie. Sie soll die Energieflüsse an Händen und Füßen sichtbar machen. Oder das Decoder-Dermogramm: Es soll Aufschluss über den Zustand des Nervensystems geben.

Ein kinesiologischer Arlängen-Reflextest soll auf Belastungen und Unverträglichkeiten hinweisen. Für diese Erstuntersuchungen sollte man sich mindestens zwei Stunden Zeit nehmen. Da die bioenergetischen Tests wissenschaftlich nicht beweisbar und anerkannt sind, übernehmen die gesetzlichen Krankenkassen in der Regel die Kosten nicht.

Doch bei vielen Ratsuchenden kann sich dieser Aufwand lohnen. Nicht immer zieht Dr. Lechner einen Zahn. „Oft verschwinden schon nach einer kleinen Wurzel-OP oder Kiefersanierung innerhalb kürzester Zeit die Symptome.“ Wunder können die ganzheitlichen Zahnmediziner nicht vollbringen. „Wir lösen nur die Handbremse, indem wir die Störung im Mund beseitigen. So geben wir dem Körper den Impuls, sich selbst zu regenerieren.“

Rückenschmerz vom Fehlbiss

Es muss aber nicht gleich eine Entzündung sein. Eine zu hoch stehende Krone oder der falsche Abstand bei Prothesen verschieben bereits den Biss. Die Muskulatur versucht durch Verschieben des Unterkiefers den Unterschied auszugleichen. Das hält Muskelstränge vom Hals bis zum Becken unter ständiger Spannung. Kopf-, Nacken- oder Rückenschmerzen sind die Folge. Letztendlich kann sich die Statik des ganzen Skeletts so verändern, dass sich sogar ein Bandscheibenvorfall entwickelt. Eine Beißschiene oder eine Kronenkorrektur schalten das Störfeld aus.

Glaubenskrieg um Amalgan

Eine weitere große Problemquelle sind laut naturheilkundlicher Ärzte Amalgam-Füllungen. Sie sollen Gift für den Körper sein, denn die Hälfte der Legierung besteht aus Quecksilber. Das lagert sich in reiner Form ja nachweislich im Gehirn und den Nieren ab. Ob aber die extrem kleine Dosis in den Füllungen wirklich Alzheimer und andere Erkrankungen verursachen kann, darüber streiten sich seit Jahrzehnten die Experten. Die gesetzlichen Krankenkassen empfehlen das Metallgemisch weiterhin.